まとめです。

「未払賃金立替払制度」とは

会社が倒産したり、事実上倒産状態で賃金が払われないときに、国(独立行政法人 労働者健康安全機構)が、未払い賃金の一部を立て替えて払ってくれる制度です。

※「倒産状態」とは、正式な破産手続きだけでなく、事業を続けられない状態や長期間給与を払えない状態も含まれます。

「待てど暮らせど…」未払賃金立替払が振り込まれるまでかかった期間は10か月

必要書類はすぐに揃えましたが、実際に受け取るまでは「10ヶ月」かかりました。

なぜ10か月もかかったのか?遅延の主な理由

1. 会社が住所を隠していた

会社が勝手に登記上の住所を移動していて、どこの労基が管轄かを特定するのに時間がかかりました。会社の所在地は、労働基準監督署が勝手に決められるものではありません。

基本的に労基は「どこか聞くための協力」はしてくれますが、強制力はなく、住所を決める権限はありません。

また、会社の弁護士に直接電話しても住所をはぐらかされることが多いです。

そこで私は、

-

弁護士に電話しながら労基の監督官に代わってもらい、

-

監督官から「住所を教えるように」と指導があったことを伝えたら、

渋々担当弁護士の秘書から住所を教えてもらえました。

2. 社長と監督官の面談が何度も延期

倒産状態の認定には社長と労基監督官の面談が必要ですが、社長が病気や他の理由で面談が何度も延期されました。

3. 4月をまたいで監督官が交代

年度替わりで監督官が変わり、引き継ぎの遅れもありました。

4. 監督官が連絡なしで長期休暇に

監督官本人が連絡もなく長期間休暇を取ったため、対応が止まってしまいました。(電話で何度も確認し、上司などに対応してもらうことが大事なようです)

5. 昇給分などの未払い賃金範囲で協議が長引く

未払い賃金に昇給分を含めるかどうかで会社側と労基の間で協議が長引き、手続きが遅れました。

大きな流れ

未払賃金立替払制度 申請~受け取りまでの流れ(実体験)

1. 同じ立場の人と連絡を取る

まずは同僚や同じ会社で未払いが発生している人とつながります。

理由:情報共有ができ、必要書類や状況確認がスムーズになるから。

<やること>

・会社のメールやアカウントが繋がるうちに、給与明細・出勤簿・月次報告(作業内容とか書いたシートなど。)ダウンロード(未払とその前1ヶ月くらい)

・同じ扱い受けた同僚とかと連絡

・債務調査票はすぐ返信するが、そのコピーをとっておく

・解雇を拒否するメールを出す

・解雇通知メール取っておく

・未払と解雇予告手当の請求書を送る(メールでよい)

・管轄の労基に解雇されたと労働相談する

2. 必要書類を揃える

給与明細、雇用契約書、解雇通知メール(スクショ可)、通帳コピーなど、未払いを証明できる資料を紙で集めます。紙なのは提出するからです。

作業内容のシート、月報、給与明細、雇用契約書、育児短時間条件通知書(変更も全て)などきちんと揃えていてもかなり時間がかかっているので、雇用・業務委託どちらの方もきちんと揃えておきましょうね!

<集めるもの>

・労働条件明示書(変更とか育児短時間とか全部)

・昇給辞令

・労働した記録 (タイムカードとして使っているものや、月次報告書、労働内容報告書(この時間からこの時間までこのプロジェクトで働いているなど)、給与明細など)

・(二週間後くらいに届く離職票)

※記録は未払い期間だけでなく、少し前のものもあると安心

※業務委託の人は確定申告で損失にするので、倒産状態証明書をもらう

3. 労働基準監督署に電話相談

-

事情を説明し、どこの労基が管轄かを特定します。(働いていた場所が管轄)

-

「倒産状態」の認定や必要手続きの流れを確認。

4. 債権調査票を記入して郵送

労基から案内される債権調査票に記入し、相手方(会社側)の弁護士宛てに郵送します。

これは「誰に、いくら未払いがあるか」を確認するためのもの。

5. 管轄の労基に出向く

退職から6か月以内に、労基へ行き倒産状態証明書の発行を依頼します。

※これを過ぎると未払賃金立替払制度を利用できなくなります。

この書類はその場で書き、代表一人が依頼するだけで、他のひともこのあと立替払い制度は使えることになります。

6. 倒産状態の認定

労基が「倒産状態」と認めたら、次の書類作成に進みます。

7. 確認申請書・上申書を書く

認定後、確認申請書と上申書を作成・提出します。

ここで初めて正式に制度の申請が完了します。また、代表だけでなく、それぞれが申請書を書いて提出します。

8.通知書が届く

これが届いたら、決まった日にちに労基に出向き、最後の確認・振込先を記入して振り込みを待ちます。

※私の場合は、通知書が届くまで、監督官交代・監督官の長期休みが挟まり止まっていたので、何度か電話し、上司の方に対応を確認してもらうなどしました。

9. 振り込まれる(申請から約10か月後)

手続き完了から実際の入金まで、今回は約10か月かかりました。

制度はありがたいですが、生活資金の計画は慎重に。

お疲れ様でした。

以下は実際の記録です。

実際の記録

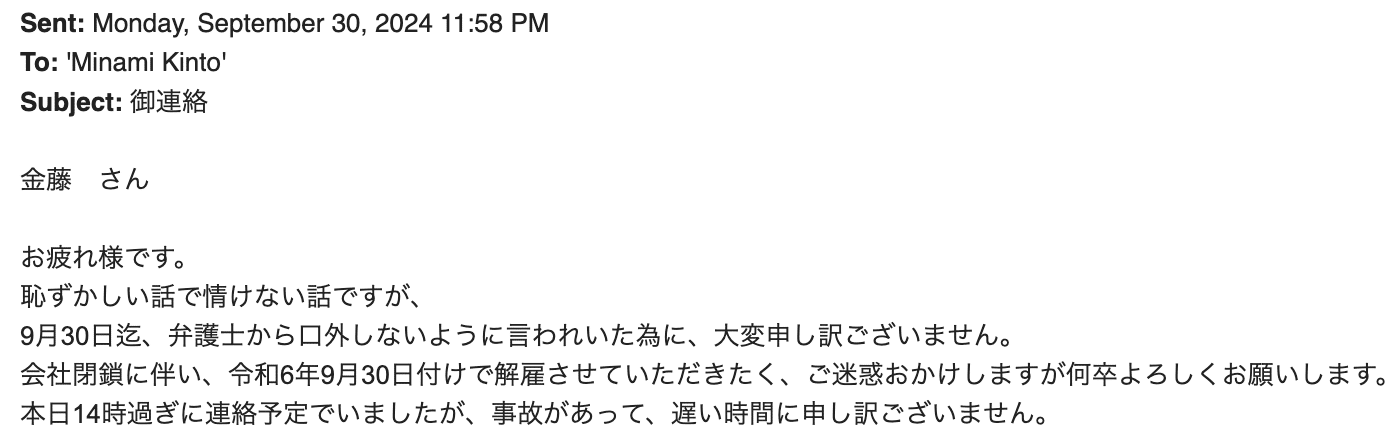

メールによる即日解雇(ただし倒産はまだしていない)

10/1の深夜にメールを確認すると、こんなメール。

まず、大前提として、私は正社員による雇用をされていましたので、当然会社とは連帯です。会社によって人生が振り回されることは覚悟・理解していますし、さらに、人を見る目という意味で言えば、はっきり私に責任があると理解しています。とはいえ、もしこうなるとわかっていても、自分は子供とのワークライフバランスを考えても、家計を回していくことを考えても、理解があるこの会社で働けて良かった。

その上で、じゃあ解雇されて、どうしようかということを考えてやっていきました。

本来は解雇予告手当が支払われるべきで、倒産していない場合は必ずみなさんもらってください。「未払賃金立替払制度」は解雇予告手当は立て替えてもらえません。

保育園退園を阻止したい・動いたこと

即日解雇(社長の破産予定による)を受けまして、一番恐ろしかったのが、「子どもの保育園退園」でした。(9/30に8月の給与入る予定だったので2ヶ月未払と解雇予告手当を払わないとメールが相手弁護士から来ました)

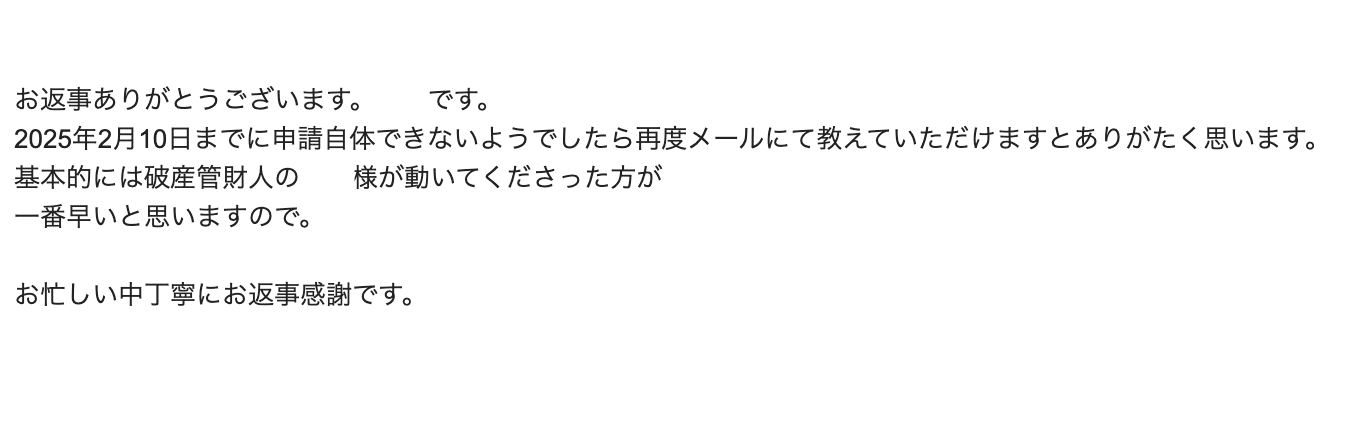

保育園は9/30退職だと、(例えメールで23:58に来ていても)、12月15日退園です。市役所に「では12/15退園です」と言われた時は流石に泣きました。そこで、「あんまりなので10/1退職にしてください」と社長にメール打診。10/1に退職と変更され、退園予定は1/15に伸びました。2024年12月に、相手側弁護士がどうやら未払い賃金の手続きを進めていないことがわかる

10月に2度近くの労基で相談していたので(私の場合は子供が小さいのでそれで許されましたが、基本は管轄の労基です)書類などはまとまっていました。基の方に「もしかしたら破産をしないかも、倒産しないかもしれないので、注意して動向見守るように」とういわれていた通り、ちょくちょく弁護士さんにメールしていましたが、手続きは6ヶ月以内に申請しないといけないので、早めに退職して未払いをくらってる同期のリミットがやばい感じになっていました。

2024年12月:管轄を特定する(渋谷労基に出向く)

まず、私は文京区に勤めていたのですが、私たちが最後にリモートで働いていた時に、私たちには知らせずに世田谷区に登記簿をうつしていたようです。そのことで、とにかく管轄特定に時間がかかり、労基も動けないという状態になっていました。(労基は管轄の会社について動くものなので)。文京区と世田谷区の労基に何度も電話し、さらに世田谷区の管轄の渋谷労基から、私の携帯から社長に電話してもらったり、弁護士に電話してもらい、かなり渋られましたが、世田谷区であることを言ってもらえたので、申請を進められることになりました。(仮受付が進行)

相手に何か得があるのかは今もわかりません。

未払い賃金立替払い制度の申請のための、倒産状態証明書の発行を依頼する

担当の監督官から、管轄についてきちんと弁護士から連絡が来たことがわかりましたので、申請書を書きました。こちらは被害にあった社員の中の代表一人がやればOKです。(他の方も被害に遭っていましたし、連絡をとってましたが、転職で忙しく諦めるとのことで私の方で進めました。申請が通れば、全員救済措置の申請はできます)

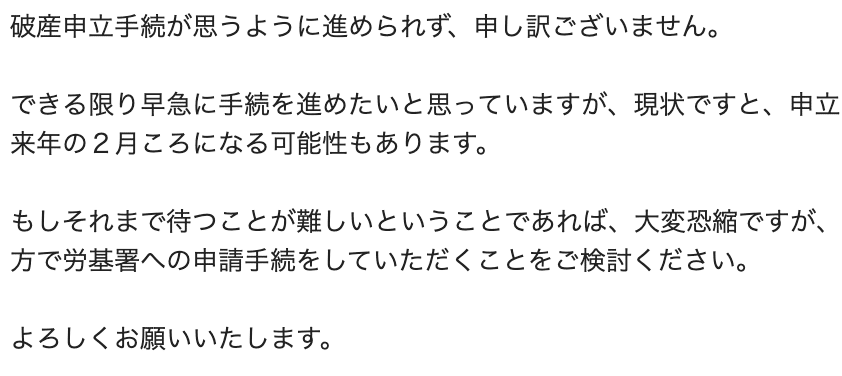

倒産をするにもお金が必要らしく、倒産をできていないようなので、まずは倒産状態証明書の発行を依頼し、監督官には社長と面会をしている旨などが電話で報告がかかってきていました。

労基で監督官がついてからの手続き

-

法律上会社が申請ないので、監督官に行政指導を行う準備(12月)

-

倒産状態確認されたら、倒産状態証明依頼を郵送する(1月・退職から半年以内に着手マスト(調査段階に入ってないといけない))

-

未払い賃金立替払い制度申込 (3月)

・・・社長は監督官との面談を延期繰り返す

想定内ですが、何度か介護や病気という理由で真意はわかりませんが延期されたようでした。しかし、最後には会えたようでした。

2025年2月:相手弁護士退任

お金がないと退任するらしいです。

そして、私が労基からの書類に身分証コピーつけて特定記録で郵送しました。

(書類は鉛筆で丸つけてくれてたりでわかりやすかったです)

2月後半:監督官電話:調査段階へ

認定申請の調査段階に入ったそうで、全員の未払い申請するには、これが2月までじゃないといけなかったので良かったです。

次に3月に確認申請書類が全員に届くので、確認申請書は各自で申請お願いしました。

3月頭:認定が降りました。社員名簿の住所から変わった社員の住所を監督官に代表として伝える

上申書などを記入し、身分証コピーと貯金残高(前に給与もらったページから今までをコピー)コピーを郵送。

私の場合は結構揃えるべき書類をすでに提出済みだったので、ほぼ申請書類の書き込みだけでした。

・基本給

・職能手当

・役職手当

・IT事業部開発主任という役職で主にデザイン全般およびUI・UXデザイン(デザイナー業務)の業務に従事していたことや、賃金の支払い方法(末締め末払いなど)を詳しく書いたりしました。結構急に聞かれるとわからないことも色々ありました。(じっくり書類見ればわかる)

と、こんな感じで未払い賃金については立替払いを上申

未払い賃金立替払い確認の来署通知が届く(7月)

3月に申請の手紙を送った後、何度か電話で確認しましたが、不備はないものの、来署通知が届くまで4ヶ月かかりました。

途中、4月の移動で担当官が代わり(電話するまで知らされず)、さらに担当官が長期休みを取っていたので他の人が担当となりました(これも他の人が電話するまで分からず)

諦めず、時々電話するのは大切だと思います。

来署は日時が決まっており、1つだけ指定されて郵送されます。

ただ、難しい場合は電話してずらしてもらいましょう。

<持ち物>

来署通知書

身分証明書

振り込み先の口座だったりの情報

あと、引っ越した人は住所もすらすらかけるようにしておくと良さそうです。

無事に振り込まれ、ホッとしました。